Geomorfologia

Dalle origini ad oggi

NATURA

Francesco Ferrarese, Ugo Sauro

Un colle subalpino speciale

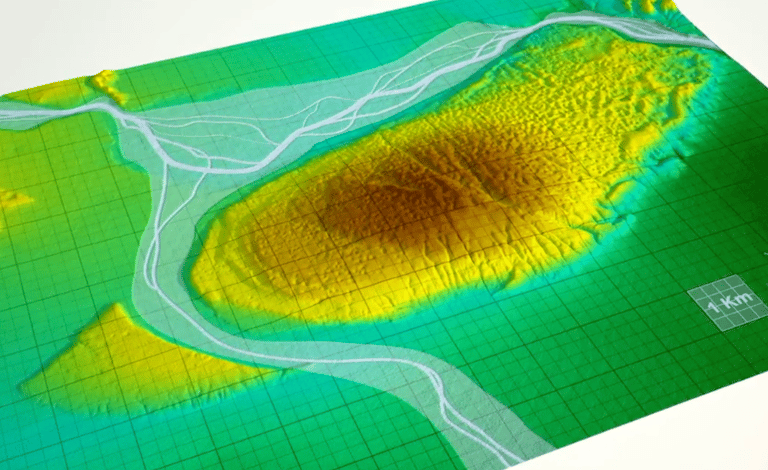

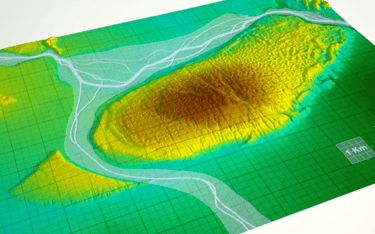

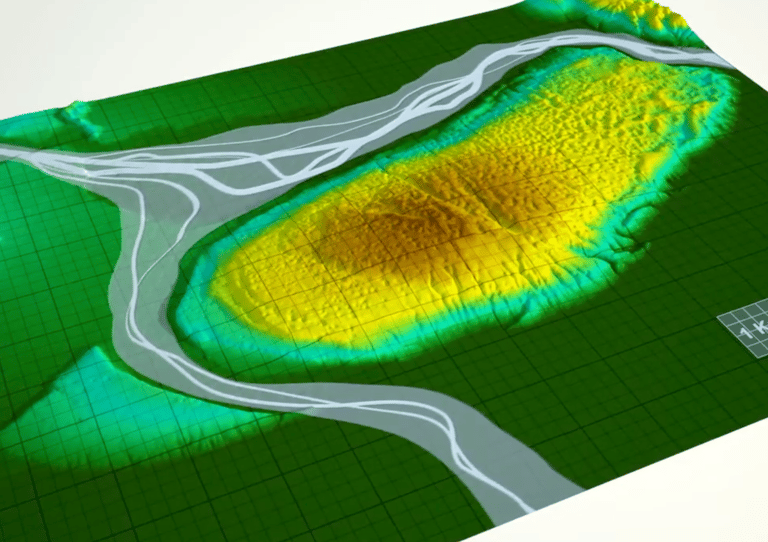

Il Montello è un rilievo unico nel contesto delle colline subalpine, paragonabile a un grande carapace di tartaruga che emerge dalle alluvioni dell’alta pianura veneta.

Il nome stesso, “Montello”, riflette la sua particolarità: un largo colle massiccio in posizione avanzata rispetto agli altri rilievi subalpini. La compattezza dei suoi profili laterali lo distingue sia dai colli con dorsali che delimitano l’alta pianura, sia dai veri monti, dato che l’altezza è modesta.

Tuttavia, la sua ampia estensione gli conferisce l’aspetto e la dignità di un “piccolo monte”.

Il Montello ha una forma elissoidale, estendendosi lungo l’asse WSW-ENE per 13 km e perpendicolarmente per 5 km.

La sua superficie copre quasi 60 km².

L’altitudine massima di 369 m s.l.m. si trova vicino a S.M. della Vittoria, a ovest del suo centro, mentre l’altitudine media è di 208 m s.l.m., con un’elevazione di circa 100 m sopra la pianura circostante.

Il volume del rilievo che emerge dalla pianura è stimato in 6 miliardi di m³.

Le pendenze non sono particolarmente elevate, ma aumentano ai margini, soprattutto a nord e est, dove il rilievo è delimitato da scarpate fluviali attive.

Una giovane montagna che sta crescendo

Questo basso monte a forma di "dorso di balena" è un rilievo che rappresenta una manifestazione marginale dell’orogenesi alpina, un processo che ha avuto origine dalla collisione tra l’Africa e l’Europa.

Questo scontro continua ancora oggi, provocando fenomeni di rigonfiamento e incurvamento della superficie terrestre.

La Pianura Padana è una depressione che si approfondirebbe senza i continui depositi dei fiumi.

Le Alpi, invece, sono una struttura complessa formata da crosta piegata e impilata.

Il Montello è l’ultimo rilievo nato lungo il margine meridionale delle Alpi, una “morfostruttura” giovane, in continua crescita, che risulta dai processi tettonici che modificano la crosta terrestre.

Dal punto di vista strutturale, i vecchi autori lo avevano descritto come una “dorsale anticlinale”, ossia una dorsale formatasi a seguito di un fenomeno di ripiegamento degli strati geologici, che appaiono incurvati con la convessità rivolta verso l’alto.

Le ricerche più recenti, tuttavia, hanno evidenziato che il Montello corrisponde al “dorso” di una struttura geologica definita “pop-up”: una sorta di cuneo delimitato da faglie inverse convergenti verso il basso sia sul lato nord-occidentale che su quello sud-orientale e che, spinto dalle forze tettoniche, viene progressivamente sollevato.

Queste stesse forze hanno determinato anche la piegatura degli strati, con una lieve inclinazione verso sud nel settore meridionale e una leggera immersione verso nord in quello settentrionale.

La morfostruttura del Montello risulta inoltre complicata dalla presenza, sul lato meridionale, di un’unità conglomeratica più recente, risalente al Pleistocene, che poggia in discontinuità su una superficie erosiva che attraversa l’unità conglomeratica più antica. A questa unità si associa una morfologia differente, caratterizzata dall’assenza di doline e dalla presenza di frequenti incisioni torrentizie.

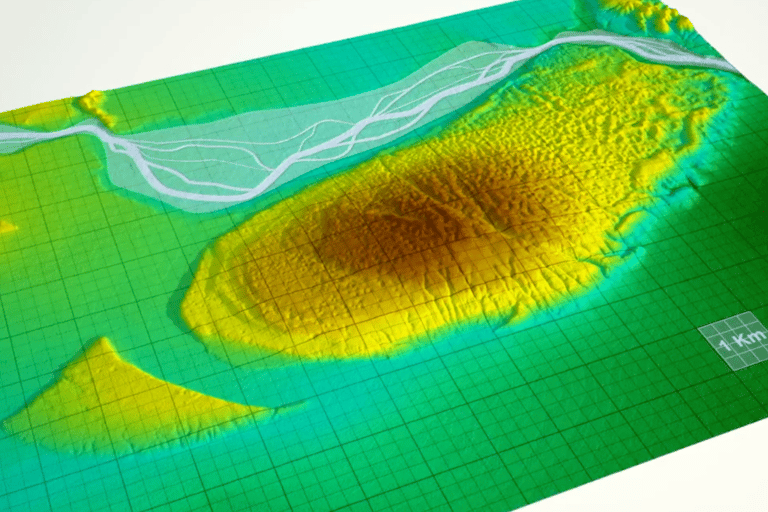

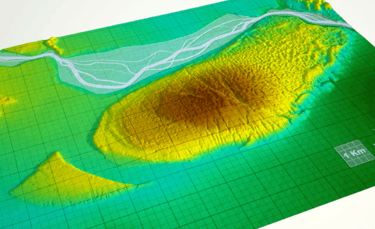

L'influenza del fiume Piave

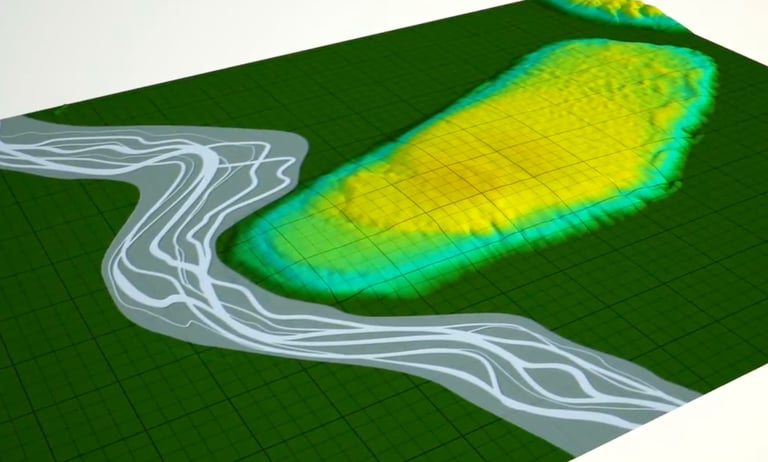

Il rilievo, formato dai processi tettonici e progressivamente emerso dalla copertura alluvionale, si è trovato a dover fronteggiare alcuni antagonisti.

Poiché il sollevamento si verifica in un contesto pianeggiante attraversato da grandi fiumi, la morfostruttura è stata immediatamente “attaccata” da uno di questi, deciso a “difendere” il proprio corso.

In questo caso, il primo antagonista è stato il fiume Piave.

È così iniziata una particolare competizione tra il rilievo e il fiume, durante la quale quest’ultimo ha lasciato sul rilievo evidenti tracce della sua “aggressione”.

Nell’area del Montello è possibile distinguere diversi tipi di forme fluviali, tra cui:

altopiani di spianamento;

terrazzi di spianamento;

valli incastonate nel rilievo in sollevamento, definite “valli antecedenti” poiché il fiume che le ha generate esisteva già prima della formazione del rilievo in cui sono state incise;

alvei attivi di spianamento roccioso, parzialmente nascosti da coperture alluvionali discontinue.

L’altopiano sommitale del Montello, in particolare, può essere considerato un altopiano di spianamento che, per un certo periodo, è stato modellato dal corso del fiume, fino a quando il rilievo è riuscito a emergere e a prevalere sull’azione “ostruzionista” del fiume stesso.

Se il rilievo sorge con relativa lentezza e la corrente fluviale è energica e trasporta detrito grossolano, come è il caso dei corsi d’acqua dell’alta pianura, il fiume è in grado di erodere il rilievo, livellandolo. Durante le piene, la corrente trascina depositi sabbiosi e ciottolosi, i quali vengono usati come strumenti per abradere la roccia sottostante. Il corso d’acqua tende a colmare con i suoi depositi eventuali depressioni create dalla sua stessa azione erosiva. Nei momenti di forte energia rimette comunque in movimento i medesimi depositi erodendo soprattutto le protuberanze del letto in roccia. Nell’insieme, i materiali alluvionali vengono fatti “transitare” dall’azione del corso d’acqua, senza venire deposti in modo permanente, ed utilizzati come una sorta di pialla. Ne consegue che se il fiume ha l’opportunità di divagare nell’intera area dove i processi tettonici tendono a generare un rilievo, tale rilievo può non farcela ad esprimersi, a causa dell’azione di “spianamento” del fiume.

A nord del rilievo del Montello, nel tratto di alveo situato a sud dell’Isola dei Morti, il Piave sta attualmente creando una superficie di spianamento roccioso che affiora localmente tra le coperture alluvionali, come si può osservare sul greto del fiume nei pressi di Campagnole di Sopra, poco a nord-ovest della grotta sorgente del Tavaran Grando.

Quando però il fiume erode solo una parte del rilievo emergente, alcune porzioni delle superfici di spianamento fluviale possono venire sollevate, trasformandosi in altopiani o terrazzi di spianamento.

Di conseguenza, le diverse forme del paesaggio si originano proprio dalle interazioni tra gli episodi di sollevamento e i processi erosivi del fiume, che agiscono sia in direzione laterale sia in direzione verticale.

Subito dopo l’abbandono del solco di Biadene, il fiume sembra aver creato la superficie di un stretto terrazzo sul margine settentrionale del colle, terrazzo che si espande nell’angolo nord-est, dove risulta profondamente carsificato. È probabile che il fiume abbia esercitato un’erosione laterale in una massa rocciosa già carsificata, dove le doline si sono prontamente riaperte.

Di difficile interpretazione resta, invece, il carattere della superficie della Collina di Montebelluna, che non sembra essere correlabile con alcuno dei terrazzi.

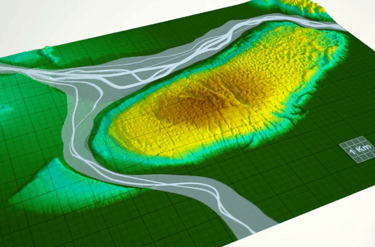

Il fiume ha così incastrato il suo corso, incidendo nel settore occidentale del rilievo una “valle antecedente”, oggi conosciuta come “solco di Biadene”. Durante la formazione di questa valle si sono alternate fasi in cui il corso d’acqua ampliava il suo fondovalle, livellandolo, e fasi in cui il fiume ne aumentava la profondità. Un fondovalle livellato si trasformava in un terrazzo fluviale di spianamento.

A causa della deformazione tettonica, il fiume ha progressivamente spostato il suo corso verso ovest, scavando una valle antecedente fortemente asimmetrica. La scarpata del versante destro, esposta ad est della collina di Montebelluna, detta Capo di Monte, ha un’altezza superiore ai 60 m, mentre il versante sinistro presenta una gradinata di sette terrazzi che si sviluppa su un dislivello di oltre 190 m, arrivando quasi a congiungersi con l’altopiano sommitale.

Il solco di Biadene non è però una valle antecedente attiva, poiché il fiume l’ha abbandonata, deviando il suo corso verso est, dove lambisce il margine settentrionale del colle.

La corrosione carsica

Quando la roccia è solubile, l’acqua amplia progressivamente le fessure, creando percorsi di penetrazione e deflusso sotterraneo. Alcuni di questi percorsi vengono allargati dalle correnti d’acqua e si trasformano in condotti o gallerie abbastanza ampie da poter essere esplorate dall’uomo.

È quanto accaduto sull’altopiano e sui terrazzi del Montello, dove la roccia, un conglomerato composto da ciottoli prevalentemente di calcari e dolomie legati da un cemento calcitico, presenta una debole solubilità in acqua. Con il tempo, l’acqua che inizialmente scorre in superficie, modellando piccole valli, amplia una rete di cavità sotterranee che le consente di penetrare in profondità e accumularsi all’interno della roccia, formando particolari “serbatoi sotterranei”.

La zona più superficiale, chiamata “epicarso”, è caratterizzata da un volume significativo di vuoti diffusi all’interno della massa rocciosa, vuoti che si sono formati a causa dell’azione di acque arricchite di anidride carbonica provenienti dal suolo. Durante le precipitazioni intense, l’epicarso si satura temporaneamente di acqua, che successivamente viene rilasciata verso il basso.

In questa zona idrologica, l’acqua non si muove solo in senso verticale ma anche lateralmente, seguendo il richiamo esercitato dalle principali vie di “penetrazione” verso il basso. Nei punti in cui l’acqua riesce a infiltrarsi più facilmente, si verifica un richiamo laterale che porta la roccia a contatto con quantità maggiori di acqua, incrementando la percentuale di roccia disciolta.

In altre parole, nelle zone della compagine rocciosa attraversate da maggiori quantità d’acqua si verifica una maggiore dissoluzione della roccia, portando alla formazione, nella superficie immediatamente sovrastante, di una depressione a forma di imbuto. Questa conca chiusa rappresenta l’espressione morfologica di un processo idrologico tipico dell’evoluzione dell’epicarso.

Se si riempisse una vaschetta con sabbia e si praticassero dei fori sul fondo del recipiente, sulla superficie della sabbia, al di sopra dei fori, si formerebbero degli imbuti. Il processo che determina la formazione di tali depressioni è noto come “corrosione accelerata” e consiste in un’asportazione relativamente rapida della roccia sotto forma di soluzione acquosa ionica, a discapito dei volumi rocciosi maggiormente attraversati dal deflusso idrico.

Le conche chiuse formatesi attraverso questo processo sono chiamate doline (si rimanda alla scheda relativa), e più precisamente doline di soluzione normale o doline di richiamo d’acqua (note in inglese come “draw-down dolines”). Queste doline rappresentano le strutture più tipiche dell’epicarso, il quale risulta per lo più invisibile (può tuttavia essere osservato in sezione in cave o sbancamenti).

Le doline sono dunque il risultato di processi idrologici e presentano sia una parte visibile, come forma superficiale, sia una parte non visibile, che può essere mascherata dai riempimenti o fungere da collegamento con l’epicarso, cui restano strettamente connesse.

Le doline

Le doline carsiche sono conche chiuse che presentano una forma planimetrica circolare o ellittica e una conformazione tridimensionale che può ricordare un imbuto, una ciotola o un piatto.

Le doline rappresentano le strutture più tipiche del rilievo carsico, dove sostituiscono la tradizionale rete di valli e dorsali interposte, caratteristica del rilievo modellato dai corsi d’acqua.

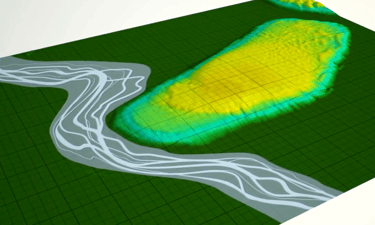

Il Montello costituisce un vero e proprio laboratorio naturale ideale per studiare l’evoluzione delle doline. Questo territorio, infatti, è punteggiato da oltre 2000 di queste conche chiuse. Inoltre, sul Montello si osservano superfici di spianamento fluviale che sono esposte agli agenti atmosferici da tempi diversi. Le superfici più antiche sono, in ordine: l’altopiano orientale, l’altopiano centro-occidentale, i terrazzi del versante orientale del solco di Biadene (dal più alto al più basso), il fondo del solco di Biadene e, infine, le superfici di spianamento dell’alveo attivo del Piave.

Dall’analisi della morfologia del Montello si nota l’assenza di doline sulle tre superfici più recenti (alveo del Piave, fondo della paleovalle di Biadene e primo terrazzo situato a est di quest’ultima), mentre le doline iniziano a comparire dal secondo terrazzo in poi.

L’analisi delle caratteristiche delle doline presenti sui vari terrazzi consente di tracciare una sequenza evolutiva di queste forme. Nei sei terrazzi in cui si trovano doline, si contano oltre 800 conche chiuse. È quindi possibile distinguere sei diverse popolazioni di doline, una per ciascun terrazzo, con un numero di esemplari variabile: si va da un minimo di oltre 50 doline sul quarto terrazzo a un massimo di oltre 300 doline sul quinto terrazzo.

Basandosi sui caratteri morfometrici medi delle sei popolazioni di doline, è possibile definire una “dolina tipo” o “media” per ciascun terrazzo. Tuttavia, dall’osservazione di questi modelli emerge che la sequenza evolutiva non segue un andamento lineare. Infatti, non si registra né un progressivo ingrandimento delle doline, né una modifica costante di alcuni aspetti della loro forma. Nonostante ciò, si possono identificare alcuni trend, tra cui un graduale aumento del diametro e la comparsa, seguita dall’allargamento, di fondi piatti.

Per quanto riguarda questa caratteristica osservabile in alcune doline tipo, si può ipotizzare che il fondo piatto sia il risultato di un parziale riempimento ad opera di sedimenti, principalmente suolo, argilla e ciottoli provenienti dal conglomerato, rilasciati a seguito della dissoluzione del cemento che li teneva uniti. Purtroppo, nessuna dolina del Montello è stata sezionata da lavori di sbancamento, il che impedisce di osservare sezioni dirette dell’epicarso sottostante. In altre aree carsiche, invece, le doline a fondo piatto nei calcari presentano spesso riempimenti di diversi metri di spessore, composti da sedimenti e frammenti calcarei originati dalla degradazione dei versanti.

Sulle superfici più antiche, come l’altopiano sommitale, e in particolare nel suo settore orientale, l’allargamento progressivo delle doline ha spesso determinato la fusione di più depressioni semplici, dando origine a strutture complesse. Le conche carsiche di maggiori dimensioni, in cui è ancora possibile distinguere tracce delle doline originarie, vengono definite “doline multiple”. Tuttavia, in alcuni casi, dove le conche sono particolarmente ampie e profonde, le doline iniziali non risultano più identificabili.

Le grotte

L’evoluzione delle grotte del Montello è stata condizionata dal progressivo sollevamento del colle e dall’abbassamento della tavola d’acqua che separa la zona satura da quella vadosa. Sebbene influenzate anche da fattori locali, come la presenza di lenti e banchi di rocce impermeabili, molte grotte a sviluppo orizzontale si sono inizialmente formate vicino alla tavola d’acqua, in relazione alle sue oscillazioni. Tra le grotte di formazione più recente figura il “Tavaran Grando”, che fino al Pleistocene superiore costituiva una cavità appartenente alla zona episatura e alimentava una sorgente di tipo valclusiano situata presso l’ingresso superiore della grotta. Il successivo abbassamento relativo del livello di base ha determinato il passaggio a condizioni vadosi e l’apertura dell’ingresso inferiore del sistema.

Oltre alle doline, nel Montello si trovano forme fluviocarsiche come valli secche, valli cieche e valli chiuse. Se il Montello fosse composto da rocce non carsificabili, il reticolo idrografico risulterebbe molto più esteso e tenderebbe a espandersi anche sulle superfici leggermente inclinate dei terrazzi.

Le valli secche, generalmente poco profonde, presentano un fondo arrotondato e sono prive di corsi d’acqua permanenti. Sul versante meridionale del Montello si possono osservare alcune di queste valli.

Una valle cieca è caratterizzata da un solco attraversato da un corso d’acqua che termina in un inghiottitoio, situato a monte di una contropendenza. Questo fenomeno si genera a causa dello sviluppo di una cavità carsica sotterranea, capace di assorbire le acque in corrispondenza dell’inghiottitoio; a monte di quest’ultimo, la valle ha continuato a scavarsi in profondità, mentre il tratto di fondovalle situato oltre l’inghiottitoio, non più soggetto all’erosione fluviale, è rimasto sopraelevato.

Un esempio di valle cieca nel Montello è quella sul cui fondo si apre la Busa di Castel Sotterra, la grotta più nota del colle. Come già accennato, le doline di ricarica puntuale mostrano alcune analogie con le valli cieche.

Si parla invece di valle chiusa quando, risalendola, si incontra un gradino netto alla base del quale sgorga una sorgente che alimenta il corso d’acqua del fondovalle. Un ottimo esempio nel Montello è la Valle dell’Acqua, situata presso Giavera del Montello, la cui testata ospita la sorgente perenne del Forame, alimentata dal serbatoio carsico della zona satura.

Con l’avanzare della carsificazione, alcune valli secche possono trasformarsi in allineamenti di doline, come avviene in molti dei valloni fluviocarsici del versante meridionale del Montello.

L'evoluzione continua

Il Montello è un piccolo monte in continua evoluzione, il cui aspetto attuale deriva dall’interazione di processi endogeni, che agiscono modificando la crosta terrestre, e processi esogeni, che scolpiscono le forme del rilievo. Mentre la tettonica tende a sollevare la dorsale, l’erosione agisce invece smantellandola progressivamente. Le sculture generate dall’erosione si possono suddividere in due principali categorie: forme di origine fluviale e forme di origine carsica. Le prime hanno dimensioni che raggiungono l’ordine di uno o più chilometri, mentre le seconde si estendono tra alcune decine e centinaia di metri.

L’erosione, oltre a dare origine a nuove forme, provoca una perdita di massa complessiva del rilievo, con un conseguente abbassamento della superficie topografica. Secondo il bilancio idrologico, che calcola la quantità d’acqua defluente nell’area del Montello, si stima che ogni anno vengano asportati circa 38 metri cubi di roccia per ogni chilometro quadrato, corrispondenti a uno spessore di 38 millimetri di roccia per ogni mille anni. Se tale tasso di erosione chimica fosse rimasto costante nel tempo, equivarrebbe a uno spessore di roccia asportata di 38 metri per ogni milione di anni, con un abbassamento erosivo di pari entità.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa erosione non si è limitata alla superficie ma ha interessato anche le zone profonde. Inoltre, le variazioni spaziali nell’intensità dell’erosione superficiale hanno favorito la formazione delle doline, che rappresentano aree di corrosione accelerata. Poiché il Montello è di origine relativamente recente, l’erosione carsica ha causato un abbassamento topografico limitato, probabilmente non superiore a un centinaio di metri.

Più incisiva è stata invece l’erosione fluviale, se si considera che il dislivello tra l’altopiano sommitale e l’alveo del Piave, a nord, supera i 200 metri. Questo suggerisce un’erosione fluviale differenziale pari ad almeno 200 metri, e probabilmente vicina ai 400 metri. Complessivamente, lo spessore del conglomerato eroso potrebbe aggirarsi attorno ai 500 metri, se non di più.

Una domanda spontanea, osservando il Montello nel suo contesto geografico, riguarda il motivo per cui esso si distingue così nettamente rispetto ai rilievi circostanti, configurandosi come un unicum tra le colline subalpine. La risposta potrebbe risiedere nella sua particolare costituzione litologica e strutturale: il Montello, infatti, è scolpito in una formazione conglomeratica spessa e massiccia, scarsamente fratturata, con intercalazioni argillose e un grado di cementazione che diminuisce con la profondità.

Un aspetto rilevante nell’evoluzione del rilievo del Montello è la possibilità di osservare le interrelazioni tra deformazione tettonica e sviluppo delle forme erosive. Se la morfostruttura avesse subito un semplice sollevamento, senza deformazione tettonica, i terrazzi del versante orientale della depressione di Biadene dovrebbero risultare inclinati e convergere verso sud. Tuttavia, le superfici dei terrazzi appaiono inarcate, con una curvatura più marcata nei terrazzi più elevati.

Un nodo centrale per comprendere la storia morfologica del Montello riguarda la definizione del modello evolutivo della sua morfostruttura. Dall’analisi emergerebbe che il sollevamento non sia stato uniforme, ma piuttosto si sia verificato a “scatti”, alternando fasi di relativa stabilità tettonica a periodi di intensa deformazione. In tale contesto, gli episodi di spianamento delle superfici dei sette terrazzi, insieme al fondo del solco di Biadene e all’attuale alveo del Piave, potrebbero corrispondere a nove fasi di quiete tettonica, intervallate da otto fasi di sollevamento e deformazione più rapidi.

Durante le fasi di quiete, il fiume probabilmente riusciva a far transitare grandi quantità di sedimenti all’interno di un ampio alveo, senza però provocare un eccesso di deposizione. Secondo un modello proposto da studiosi francesi, all’interno di un “colle” in sollevamento quasi costante, le fasi di spianamento dei terrazzi corrisponderebbero ai periodi in cui il livello del mare era relativamente alto (simile a quello attuale), mentre le fasi di incisione sarebbero associate a momenti in cui il livello del mare era più basso.

Tuttavia, questo modello non sembra adeguato per spiegare la dinamica dell’alta pianura veneta, che appare influenzata più dalle vicende delle valli alpine a monte che dalle oscillazioni del livello marino. I grandi coni pedemontani, infatti, si sarebbero formati soprattutto durante le fasi fredde, quando i ghiacciai alimentavano i corsi d’acqua con abbondanti quantità di detriti.

Data la complessità del contesto geodinamico, tracciare un quadro evolutivo definitivo del Montello risulta difficile e richiede ulteriori approfondimenti. Ciò non toglie che il Montello, con le sue peculiarità geomorfologiche e tettoniche, rappresenti un importante laboratorio naturale, stimolante per la ricerca e per il confronto interdisciplinare tra gli studiosi delle scienze della Terra.